Revisiter Marie-Victorin, botaniste et intellectuel aux nombreux combats

Yves Gingras, Le Devoir, 15/07/24

Il y a 80 ans, le 15 juillet 1944, l’un des plus grands intellectuels québécois du XXe siècle décédait précocement, à 59 ans, des suites d’un malheureux accident d’automobile. Le frère Marie-Victorin (né Conrad Kirouac le 3 avril 1885) revenait alors avec ses collaborateurs d’une herborisation à Black Lake après un léger détour vers Saint-Norbert-d’Arthabaska, lieu de ses étés d’enfance qui lui ont inspiré « La croix de Saint-Norbert » et « Sur le renchaussage » dans ses Récits laurentiens, parus en 1920.

Bien que le réflexe habituel soit de ramener l’oeuvre du frère des Écoles chrétiennes au Jardin botanique de Montréal et à la Flore laurentienne, cette image, qui le réduit à un simple botaniste, fait oublier sa stature de véritable intellectuel et les nombreux combats qu’il a eu le courage de mener avec l’appui constant des artisans du Devoir. C’est en effet toujours dans les pages du quotidien d’Henri Bourassa qu’il a fait connaître au public ses opinions et ses projets pour le développement du Québec moderne. Le jeune Marie-Victorin suivait d’ailleurs l’évolution du nouveau journal et, le 22 janvier 1911, il confiait à son journal (Mon miroir) : « Le Devoir a paru ! C’est le grand événement de la saison. »

Dans l’édition du 10 septembre 1915, Marie-Victorin, alors professeur au collège de Longueuil, commence sa collaboration avec les animateurs du journal nationaliste et publie, pendant un an, des « billets du soir » sous le pseudonyme « M. SonPays », dont le premier (« Not’ langue ») donne le ton et dénonce la politique d’assimilation des francophones ontariens incarnée dans le célèbre « Règlement 17 » interdisant l’enseignement du français dans les écoles primaires.

Une fois qu’il est devenu professeur de botanique à la toute nouvelle Université de Montréal, en 1920, sa parole publique prend du poids, et Le Devoir donne à ses sorties une grande visibilité, le plus souvent en première page. Ainsi, celle du 30 septembre 1922 porte sur deux colonnes son article « Vers la haute culture scientifique », dans lequel il rappelle qu’un « peuple vaut non seulement par son développement économique, industriel ou commercial, mais encore et surtout par son élite de penseurs et de savants, par son apport au capital scientifique de l’humanité ».

Être nous-mêmes dans un pays qui est le nôtre

Trois ans plus tard, Le Devoir publie (le 26 septembre) son texte probablement le plus virulent :« La province de Québec, pays à découvrir et à conquérir. À propos de culture scientifique et de libération économique ». Après avoir affirmé que « nos intellectuels ont pris l’habitude de passer l’été à Paris et l’hiver chez nous » et ignorent ainsi « de plus en plus le visage vrai de ce grand pays qu’est la province de Québec », il dénonce avec énergie l’exploitation des Canadiens français sur la Côte-Nord : « De grands troupeaux de nos compatriotes : hommes, femmes et enfants, poussés par la misère et l’inéluctable déterminisme des conditions économiques, sont jetés au coeur de cette forêt boréale, lointaine et inhospitalière, pour y mener une vie de paria dont nous n’avons pas l’idée. »

Il ajoute qu’aucun « Canadien français — sauf les puissants du jour cultivés par les intéressés — n’a le droit de présenter la mouche au saumon dans les rivières poissonneuses de la province de Québec, ni de tirer un coup de fusil sur Anticosti, ni de tuer, où que ce soit, le gibier de mer ». Il ne reste, dit-il, « aux habitants de la Côte-Nord et de la Gaspésie qui n’ont pas le goût de chienner, le privilège de se lever à une heure du matin et d’aller en pleine mer, sous le froid de la nuit, pêcher à la ligne par soixante brasses de fond, une morue qui se dérobe souvent et qui, une fois prise et péniblement séchée, ne se vend pas toujours ».

Il conclut cette sortie radicale qui lui vaudra bien des critiques en souhaitant que « ceux qui ont à l’heure actuelle la mission de diriger les pas de notre jeune peuple et de lui donner des mots d’ordre se rendent à l’évidence de ces vérités, un peu dures peut-être, et qu’ils favorisent de toutes leurs forces la formation de l’élite scientifique dont nous avons un immense besoin ; c’est cette élite qui, en nous donnant, dans un avenir que nous voulons rapproché, la libération économique, fera de nous une véritable nation ».

Recevant en 1932 le prix Gandoger de la Société botanique de France, il profite de l’occasion pour rappeler (Le Devoir, 25 octobre) qu’il a, depuis dix ans, été à la tête de « luttes qu’il n’a pas cherchées, lutte pour l’existence, lutte pour la propreté scientifique, lutte pour nous évader, dans notre humble domaine, d’odieuses tutelles et d’un abject servilisme intellectuel ». Et il ajoute : « Parce que nous avons résolu une bonne fois d’être nous-mêmes dans un pays qui est le nôtre ; parce que nous avons résolu de ne pas accepter, sans les soupeser au préalable, des propagandistes qui n’ont rien à voir avec la France scientifique, parce que nous récusons le rôle de nègres blancs et que nous réclamons le droit de choisir nos maîtres et de déterminer nous-mêmes nos admirations ; parce que nous avons osé toutes ces choses terrifiantes, on nous a taxés de francophobie. »

Voir grand, voir loin

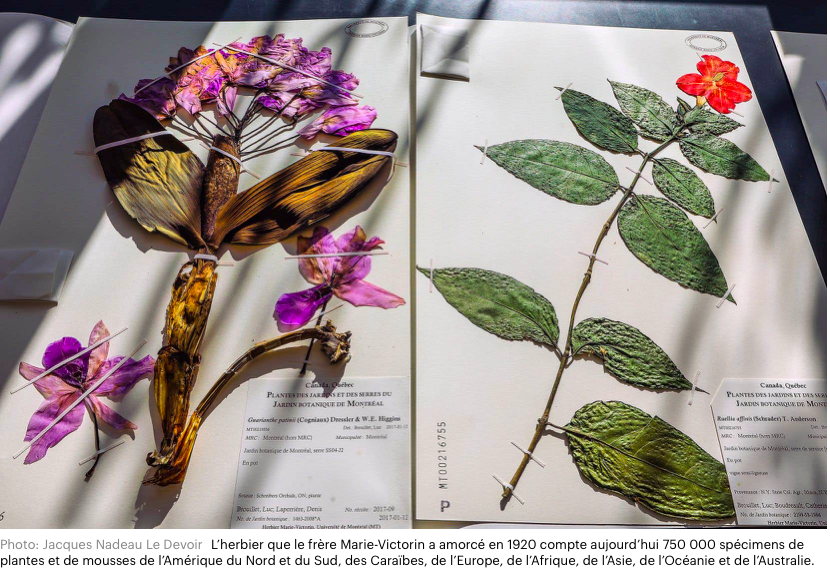

Après l’élection du premier gouvernement de Maurice Duplessis le 17 août 1936, Le Devoir publie les 25 et 26 septembre, toujours en première page et sur deux colonnes, un autre texte puissant de Marie-Victorin qui définit les grandes lignes d’une véritable politique scientifique : « Après la bataille, les oeuvres de paix ». Il complète ce programme quelques mois plus tard en exigeant, dans un texte-fleuve étalé sur trois jours (Le Devoir 27, 28 et 29 janvier 1937), la création d’un Institut de géologie. Le nouveau gouvernement répondra d’ailleurs positivement à toutes ses demandes, y compris celle de parachever le Jardin botanique, projet lui aussi lancé en première page du quotidien de la rue Saint-Jacques le 16 décembre 1929.

Lire Marie-Victorin permet de comprendre qu’en 1938, le journaliste Jean-Charles Harvey ait pu déplorer l’absence au Québec « d’une demi-douzaine de Marie-Victorin » qui, disait-il, transformeraient les Canadiens français « en moins de vingt ans ». On comprend aussi qu’un autre grand botaniste québécois, Jacques Rousseau, ait pu dire en 1970 que Marie-Victorin a été le père de l’université moderne au Québec.

Le général de Gaulle aurait dit à propos de la France : « certains pays ont trop d’histoire ». Ce n’est certainement pas le cas du Québec qui, au contraire, gagnerait à lire ses grands intellectuels. La pensée énergique de Marie-Victorin sur la science, la nature, la nation, la culture et les universités est à mon avis toujours d’actualité. Même ses profondes réflexions sur la sexualité et l’amour, échangées dans une correspondance unique avec son assistante et collaboratrice dévouée, Marcelle Gauvreau, peuvent encore nous inspirer, comme vient d’ailleurs de le montrer de manière magistrale le magnifique film de Lyne Charlebois, Dis-moi pourquoi ces choses sont si belles, qui a su porter à l’écran son regard personnel sur la singularité de l’amour qui a uni les deux personnages, mais aussi sa sensibilité à la beauté mystérieuse de la nature que Marie-Victorin a su fixer dans de nombreux textes « botanico-littéraires » maintenant réunis dans un ouvrage qu’il avait lui-même rêvé de publier (La Laurentie en fleur).

En somme, se rappeler périodiquement les grands personnages de notre histoire peut aussi être une occasion de les relire et même de s’en inspirer.